从历史、集体到个人的自我认知

刘思远

路航,作为一位活跃于国际艺术舞台的年轻旅法华人艺术家,他的艺术创作以其对人性深刻的探索和极具情感表现力的视觉语言而著称,通过作品中符号化的形象、简化的造型以及强烈的色彩,深入挖掘着人在现代社会中面对自我、他人和历史时的情感和认知困境。

在艺术家的画布上,历史、集体与个体的复杂关系被反复呈现,充满了对人类存在状态的反思,并且展现了人在社会力量面前的脆弱与坚韧。他的作品吸取了新表现主义的重要特征,但同时又发展出了更具个人化和情感化的表达方式。

从历史与记忆的重新诠释,到集体中的个体探索,再到感知与内在体验的细腻呈现,路航引导我们深入人类存在的多重维度的思考之中。在技术与情感的深沉表现下,面对他的作品,观者的心很难保持平静。

亲爱的小孩 Dear Children 2 布面油画 Oil on Canvas 130 x 90 cm 2019

亲爱的小孩 Dear Children 2 布面油画 Oil on Canvas 130 x 90 cm 2019

历史与记忆的重塑:个体在时间中的漂泊

路航的作品中,历史符号和集体记忆常常出现在模糊化、符号化的形象中,这些形象既具象又充满抽象的情感表达。他并不着重讨论具体的历史事件或意识形态,而是从个体与历史记忆的关系切入,通过历史场景和符号,探讨人面对时间和记忆时的无力与困惑。

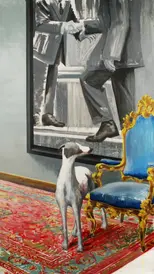

以《狗的历史》(2017)为例,狗作为一种既忠诚又易受训练的动物,成为了人类在历史进程中反复出现的象征。艺术家通过类似象征性的动物形象,揭示出个体在历史进程中的被动性。动物在画面中被简化为符号,失去了具体的面孔和个性,仿佛成为了历史齿轮中的一部分。这种模糊的形象处理,映照出路航对历史的理解:它不再是单纯的事件积累,而是一种对个体命运和自我意识的消解过程。

.

历史是集体的经历,同时也深植于个体的内心。在路航的作品中,历史的重量通过隐喻和象征得以体现,特别是在那些简化的人物和动物形象中。这些符号记录了历史事件,反映了人类内心的集体记忆。他的作品传递了一种普遍的情感——面对记忆时的无力感和迷失。符号化的形象被处理得模糊而抽象,仿佛在提醒我们:记忆无法被精确记录,历史也无法完全还原。人类只能在时间的流逝中试图重塑自我,但往往发现记忆已被社会和时间的力量所改写。

这种对历史的描绘充满了艺术家强烈的个人情感,他始终在试图表达,人在历史进程中如何反复失去自我认知,最终成为一片集体记忆的碎片。

布面油画 Oil on Canvas 425 x 400 cm 2023

布面油画 Oil on Canvas 425 x 400 cm 2023

受新表现主义代表人物乔治·巴塞利兹影响,路航也同样利用了强烈的色彩、粗犷的线条和变形的人物形象来表达情感张力和对历史的反思。然而,与巴塞利兹对国家身份的危机与集体创伤的侧重点不同,他更倾向于通过历史符号来探讨个体在时间中的挣扎,更多集中于人性的脆弱与自我认知的模糊性。

比如在《体操》(2023)这样的作品中,艺术家通过重复的动作和统一的姿态,表现了人在集体中的孤独感和失落感。他的这一系列表达更具内心性,带有一种微妙的个人化体验,这都使得他的作品看上去充满强烈的象征意义。

这种从新表现主义出发的创作方式,既保持了风格上的激烈情感表达,又通过内心主题的转向,发展出了他的艺术语言。

02.集体与社会中的个体探索:孤立与认同的双重困境

布面油画 Oil on Canvas 150 x 110 cm 2021

布面油画 Oil on Canvas 150 x 110 cm 2021

在路航的许多作品中,集体与个体的关系是一个反复出现的主题。他通过描绘集体行为和群体活动,表达个体在集体环境中的孤立感、失落感以及身份认同的焦虑。例如,在作品《体操》(2023)中,画面中的人物以相似的姿态做着体操动作,面孔模糊不清,形象简单重复,传达出高度统一的行为模式,个体的身份在集体中消失殆尽。

路航在作品中塑造的形象总是带有某种符号化的简化,人物的面孔模糊、形体常常被抽象化,传达出一种“普遍性”与“个体性”之间的张力。

与他的前辈不同,譬如马库斯·吕佩尔茨,同样以人物形象和强烈的色彩来表现这种集体与个体之间的张力,但他的作品通常以几何化、抽象化的人物形象为主,强调形式与色彩之间的关系。而路航则更关注个体在社会集体中的情感体验,强调了个体在集体中失去独特性、陷入孤立的心理状态。这种手法让观众可以轻易将自己代入画面,感受那些不安、迷惘和孤独。

在作品《蓝色手套》(2021)中,手套象征着人与人之间的隔阂和齐格蒙·鲍曼(Zygmunt Bauman)笔下理性的“侵入”,而模糊的形象则强化了个体在集体中的迷失感与去身份化。这些符号和意象具有普遍的情感共鸣,触及了人性中普遍存在的孤立和自我认知的困境。

这种对集体行为的描绘并不是对社会的直接批判,而是一种对人性复杂性的深入挖掘。人类的社会性需求与个体性需求常常处于对立之中,他让观众感受到集体生活中的秩序与安全,同时也展露了其中潜藏的孤独与焦虑。这种充满矛盾性的普遍的情感体验,使得路航的作品具有广泛的情感共鸣,令观众重新审视自我与世界的关系。

03. 感知与内在体验的表达:个体与自我认知的挣扎

布面油画 Oil on Canvas 140 x 95 cm 2022

布面油画 Oil on Canvas 140 x 95 cm 2022

除了对历史和集体的探讨,路航的作品也深刻探索了个人的感知与内在体验。在《巴甫洛夫的孩子》(2022)中,这一主题被巧妙地呈现出来。通过借用巴甫洛夫的经典条件反射实验的隐喻,路航探讨了人在社会环境中如何逐渐丧失对自我感知的主动控制。画面中,人物形象被模糊和简化,仿佛个体的感知与行为都在外界刺激的操控下变得机械和被动。

这种处理方式使得观众不禁思考,人在面对强大的社会和外部力量时,是否已经逐渐失去了对自我感知的掌控?

这种感知的扭曲不仅是心理层面的反映,更是个体在外部力量面前的无力感和自我迷失。拉康的镜像理论为我们理解这一作品提供了一个重要的视角。拉康认为,个体的自我认知是在“镜像阶段”(婴儿早期发展中的一个关键时期,通常发生在6到18个月之间。在这个阶段,婴儿开始意识到自己的身体是一个独立的整体,并且能够通过镜子认出镜中的影像是自己。)形成的,但这种自我认知在后期的发展中会不断受到外部环境的扭曲和重塑,而路航作品中的模糊形象正是这种认知危机的体现。

路航的视觉语言中,符号化的形象和强烈的色彩使用,帮助他摆脱了纯粹写实的束缚,创造出一种兼具抽象和具象的艺术表达。这使得他的作品在现代艺术的语境中,既继承了表现主义的核心精神,又展现了当代个体在复杂社会中的内心探索。这种视觉语言,尤其是对人性中脆弱与孤独感的表达,赋予了作品深刻的情感层次,也提供了一种更为内省的视角。

通过历史、集体与个体感知这三大主题,路航在作品中持续探讨人性中的复杂性。他的艺术并不局限于对某种意识形态的单纯批判与抵抗,而是通过符号、形象、色彩等多样化的视觉语言,指出人在面对自我、他人、历史和世界时的情感困境与认知挑战。尽管延续了新表现主义对强烈情感表达的重视,但他选择了更加内在的、情感导向的主题,而不是直接对抗外部的社会或历史力量。

以人性为核心,路航以他探索的艺术语言,邀请观众重新思考个体在时间和社会力量中的角色。站在他的作品面前,符号化的形象与鲜明的色彩会立即冲击着我们的视觉,继而唤起的,是我们内心关于孤独、迷失与自我认知的迷惘与沉思。

布面油画 Oil on Canvas 145 x 140 cm 2022

布面油画 Oil on Canvas 145 x 140 cm 2022